En las últimas semanas se han registrado varios sismos que han dejado daños materiales en municipios del occidente de Antioquia. En Medellín también se han sentido estos movimientos telúricos. “Los sismos no generan muertes, en la infraestructura que colapsa reside el problema”, advirtió el profesor Albeiro Rendón Rivera del departamento de Geociencias y Medio Ambiente.

Colombia está ubicada en la zona de convergencia de tres placas tectónicas —la del Caribe, la de Nazca y la Sudamericana—, esta coincidencia nos convierte en un territorio con actividad sísmica diaria, además, en algunos lugares, como el Occidente de Antioquia y los departamentos de Huila y Tolima, entre otros, se encuentran huellas prehistóricas de grandes sismos.

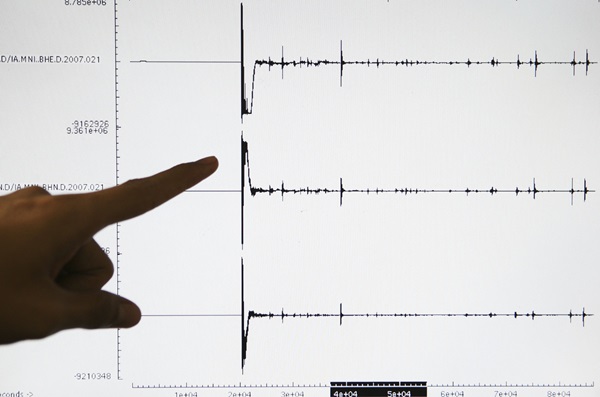

Los recientes movimientos telúricos en Urabá no son casuales. Esta región, ubicada en el límite entre Antioquia y Chocó, se identifica como un “sismofuente” por su alta recurrencia de actividad tectónica. Según el profesor Rendón Rivera, se trata de un área crítica de acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de temblores; sin embargo, “el problema reside más en la vulnerabilidad que en el mismo fenómeno”.

La mayoría de los sismos que se registran en el país tienen magnitudes inferiores a 4 y suelen pasar desapercibidos para la población. Sin embargo, en los últimos días, los eventos en Urabá han alcanzado magnitudes hasta de 5, lo que los convierte en fenómenos preocupantes. “Hay sismos de 5 que han afectado ciudades importantes con heridos y daños considerables. Hay que tener en cuenta esa relación magnitud y vulnerabilidad, y la vulnerabilidad tiene que ver con cómo se construye, cómo está preparada la gente para afrontar el fenómeno. Un sismo empieza a ser importante a partir de 5 en magnitud, porque deja registro en el paisaje: se caen estructuras, aparecen deslizamientos, caída de rocas, etcétera”, puntualizó el profesor Rendón Rivera.

Uno de los antecedentes más importantes en esta región fue el evento sísmico de Murindó en 1992, dos sismos —de 7.1 y 7.3 en magnitud— que afectaron gravemente al municipio. En Medellín existe una preocupación permanente por la calidad de muchas edificaciones, tanto antiguas como recientes, y más desde el colapso del edificio Space, en 2013, que dejó en evidencia una cadena de desatenciones técnicas y económicas que comprometieron la seguridad de la edificación.

“Un porcentaje importante de la ciudad está construida sin consideraciones sismorresistentes. Son barrios antiguos que se construyeron antes de la normatividad que se dio a partir de la década de los 80 y cuta última actualización fue en 2010, pero a veces no hay un control de las entidades encargadas del asunto... muchas edificaciones saltan parte de la normatividad”, denunció el investigador.

Históricamente, Colombia ha enfrentado eventos sísmicos devastadores. En 1785, Bogotá fue parcialmente destruida. Cúcuta, en 1875, y Pamplona, en 1644, también fueron arrasadas por terremotos. Pero estos registros se conservan solo en crónicas, cartas y periódicos antiguos. Sin embargo, se desconoce gran parte de la amenaza sísmica de la región en los últimos 10.000 años. Aunque la Red Sismológica Nacional opera con confiabilidad desde 1997, el tiempo acumulado de datos instrumentales es insuficiente para comprender completamente la amenaza sísmica del país.

“Aquí son importantes los datos suministrados por la paleosismología, una disciplina reciente. Esta rama de la geociencia se encarga de identificar huellas de grandes sismos en las rocas y el paisaje, antes de que existiera el registro humano o instrumental, completando el déficit de información en el catálogo sísmico. Esta disciplina llena el hueco del 97% de la información que no tenemos. Hasta hoy en Colombia solo se tienes estudios sistemáticos en paleosismología en las fallas Algeciras e Ibagué, que se convierten en estudios piloto para ser aplicados en otras zonas del país”, precisó Rendón Rivera

En 1999, el Eje Cafetero fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.1, el último gran sismo con consecuencias devastadoras en Colombia. También se tienen registros del terremoto de Tumaco en 1906, con una magnitud estimada de 8.1. que generó un megatsunami que destruyó una parte de la costa Pacífica colombiana. De estos eventos no tenemos datos de su recurrencia, para llegar a ellos la paleosismología sería una gran herramienta.

Gestión del riesgo: entre lo técnico y lo político

El Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lideran estos asuntos en el país. Existen mapas de amenaza sísmica, estudios de amenaza por tsunami y diagnósticos generales. Sin embargo, el déficit de control y la falta de planificación urbana se combinan con la desinformación ciudadana y la presión económica de la industria de la construcción. El resultado son ciudades más vulnerables de lo que aparentan.

“No nos podemos engañar, se esperan en Colombia sismos importantes, y aunque la amenaza sísmica no ha sido tan visible como otros desastres más frecuentes como las inundaciones o los deslizamientos, eso no la hace menos peligrosa”, sentenció el profesor Albeiro Rendón Rivera.

Por: Natalia Piedrahita Tamayo- Periodista de la oficina de comunicaciones de la Facultad de Minas

Tratamiento de datos personales

Tratamiento de datos personales Trámites Estudiantiles

Trámites Estudiantiles Comunicaciones

Comunicaciones Sesiones Consejo Facultad

Sesiones Consejo Facultad